腰方形筋が腰痛・坐骨神経痛の治療で重要な理由

腰痛や坐骨神経痛の治療において、「腰方形筋(ようほうけいきん)」は非常に重要な役割を担っています。ここでは、医学的な知見や文献をもとに、腰方形筋の解剖学的特徴やその重要性について詳しく解説します。

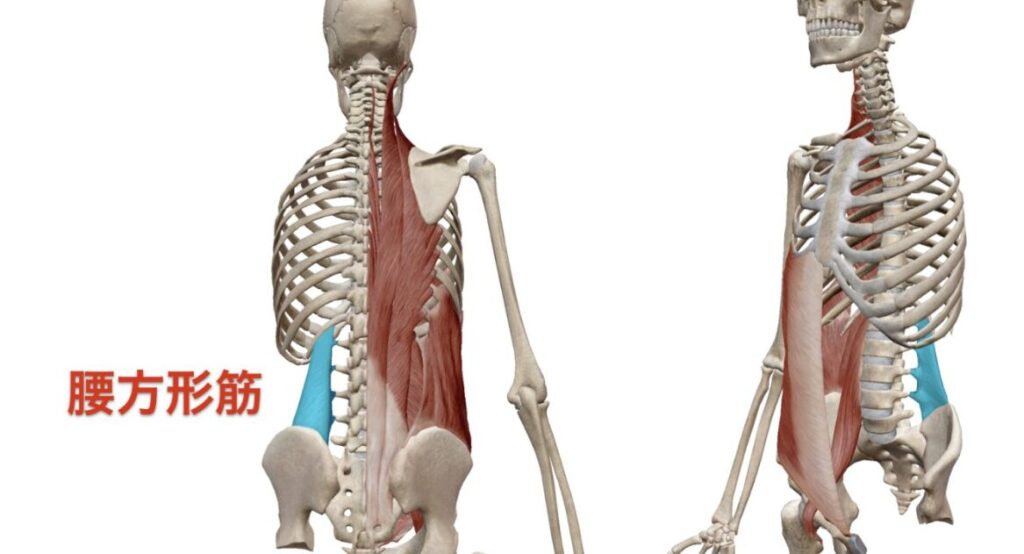

腰方形筋の走行・構造

- 位置・走行

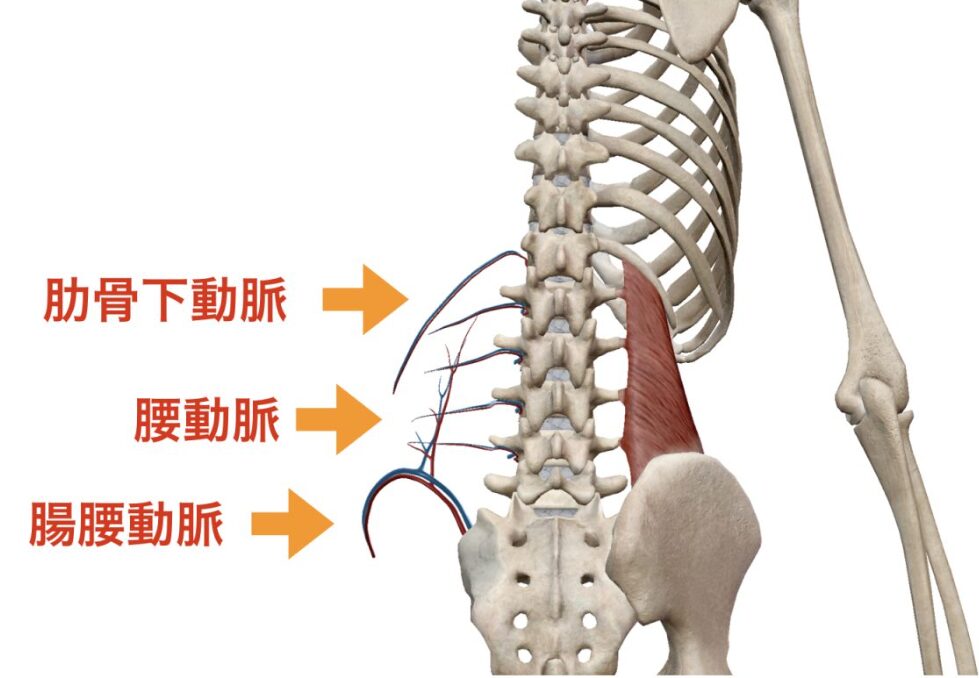

腰方形筋は、骨盤の腸骨稜から起始し、第12肋骨および腰椎(L1〜L4)の肋骨突起に停止する、長方形をした深層筋です。体幹の側面の深部に位置し、腰椎と骨盤、肋骨をつなぐように走行しています1234。 - 作用

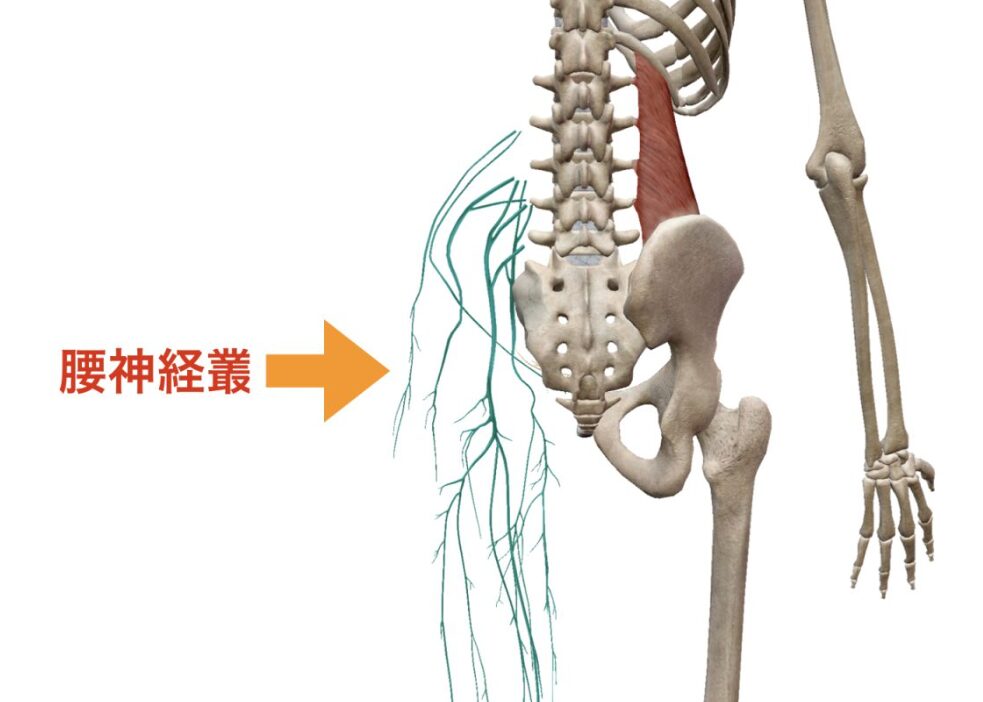

支配神経

- 腰方形筋の支配神経

腰方形筋は主に「腰神経叢(T12~L3またはL4)」からの支配を受けています。肋下神経(T12)や腰神経(L1~L3)が関与し、これらの神経が筋肉の運動や感覚をコントロールしています53647。

腰方形筋と胸腰筋膜の3層構造

- 3層構造の概要

腰方形筋は「胸腰筋膜」という強靭な筋膜に包まれており、この筋膜は主に3層構造(前葉・中葉・後葉)で形成されています。

この3層構造が、体幹の安定性や力の伝達、姿勢保持に大きく関与しています。

腰方形筋の異常が体幹安定性に与える影響

腰方形筋は、体幹の安定性や姿勢保持において非常に重要な役割を果たす深層筋です。この筋肉に異常(筋力低下、過緊張、萎縮など)が生じると、体幹の安定性にさまざまな悪影響が現れます。

腰方形筋の主な役割

- 脊柱の安定化

腰方形筋は脊柱の両側に付着し、体幹を支えるスタビライザー(安定装置)として機能します123。 - 体幹の側屈・伸展の制御

片側が収縮すると体幹の側屈、両側が収縮すると腰椎の伸展を補助し、姿勢の維持や動作の安定に寄与します435。 - 骨盤・腰椎・肋骨の連動

骨盤の高さや腰椎の位置、肋骨の動きにも影響し、歩行や呼吸にも関与します243。

異常が体幹安定性に及ぼす具体的な影響

- 体幹の不安定化

- 腰痛や動作制限の発生

- 他の筋肉・関節への悪影響

腰方形筋の異常は、体幹の安定性低下、姿勢の崩れ、腰痛や動作障害のリスク増加など、多方面に悪影響を及ぼします。体幹の安定性を保つためには、腰方形筋の柔軟性や筋力を適切に維持することが重要です124。

腰方形筋が腰痛・坐骨神経痛に関与する理由

- 体幹の安定化とバランス維持

腰方形筋は、腰椎や骨盤の安定性を保つ「スタビライザー」として働きます。現代人に多い体幹機能の低下や姿勢不良では、腰方形筋が過剰に緊張しやすく、これが慢性的な腰痛や坐骨神経痛の原因となることが多いです5124。 - 坐骨神経痛との関係

腰方形筋が緊張すると、筋肉が坐骨神経に圧力をかけたり、骨盤や脊柱の歪みを引き起こしたりすることで、腰部から臀部、下肢にかけて痛みやしびれが生じることがあります。腰方形筋の柔軟性や筋機能の低下は、坐骨神経痛の悪化要因にもなります1213。 - 腰痛治療での重要性

腰方形筋の過緊張やトリガーポイントは、筋筋膜性腰痛の主要な原因の一つです。マッサージやストレッチ、筋膜リリース、適切なエクササイズによって腰方形筋を調整することで、腰痛や坐骨神経痛の根本改善が期待できます21214。

まとめ

腰方形筋は、腰痛や坐骨神経痛の治療・予防において非常に重要な筋肉です。

その理由は、

- 腰椎・骨盤・肋骨をつなぐ深層筋であること

- 体幹の安定や姿勢保持、呼吸補助に関与すること

- 過緊張や筋力低下が腰痛や坐骨神経痛を引き起こすこと

などが挙げられます。

腰痛や坐骨神経痛でお悩みの方は、腰方形筋の状態をチェックし、適切なケアやトレーニングを取り入れることが早期回復や再発予防の鍵となります。