こんにちは、神奈川県横須賀市根岸町の一会整骨院です。当院には日々多くの腰痛でお悩みの患者様がいらっしゃいます。腰痛というと、多くの方が「腰に原因があるのだろう」と考えがちですが、実は私の臨床経験から、腰痛の原因が「胸椎」にあるケースが非常に多いことがわかってきました。

今回のブログでは、なぜ胸椎の状態が腰痛と深く関わっているのか、医学的な視点からわかりやすくご説明します。腰痛でお悩みの方、慢性的な腰の不調を感じている方は、また、現在腰痛の治療を受けている方『本当に今の治療でよいのか?』疑問を持たれている方もぜひ最後までお読みください。

意外と知られていない事実:腰痛の原因は腰だけではない

「腰が痛いのだから、原因は腰にある」と考えるのは自然なことです。しかし、近年の研究では、腰痛患者の多くが腰椎自体には明らかな異常がないことが明らかになっています。

例えば、2015年に発表された研究では、MRIで腰椎に異常が見つかった人の約30%が全く腰痛を感じていない一方、重度の腰痛に苦しむ患者の中には、画像上では腰椎に特に問題が見つからないケースが少なくないことが報告されています(Brinjikji et al., 2015)。

これは何を意味するのでしょうか?つまり、腰痛の原因は必ずしも腰そのものにあるわけではないということです。実際、現代の医学では、腰痛を「局所的な問題」ではなく「全身の運動連鎖における不調のサイン」として捉える考え方が主流になりつつあります。

そして、その運動連鎖の中で重要な役割を果たしているのが、**胸椎(きょうつい)**なのです。

胸椎とは?その解剖学的特徴を知ろう

まず、胸椎について基本的な理解を深めましょう。

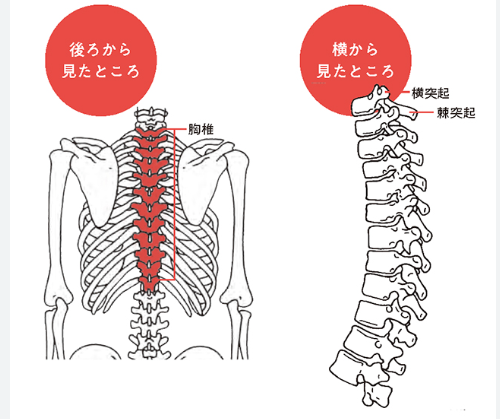

胸椎とは、脊椎(背骨)の中央部分に位置する12個の椎骨のことで、首の骨(頸椎)と腰の骨(腰椎)の間にあります。胸椎の最大の特徴は、肋骨(あばら骨)と連結していることです。1番から12番までの胸椎には、それぞれ左右に肋骨が接続しており、胸郭(胸かご)を形成しています。

胸椎には以下のような解剖学的特徴があります:

- 形状: 胸椎は側面から見ると、自然な「後弯」(後ろに丸みを帯びた形状)をしています。この曲線は、上から見ると「C字型」になっています。

- 棘突起: 胸椎の棘突起(背中側に突き出た部分)は下向きに長く、お互いに重なり合うように配置されています。これが胸椎の回旋(ねじる動き)を制限する一因となっています。

- 関節面: 胸椎の関節面は特殊な向きをしており、これが胸椎特有の動きに影響しています。

- 肋骨との接続: 各胸椎は肋骨と関節で繋がっており、この接続が胸椎の動きをさらに制限しています。

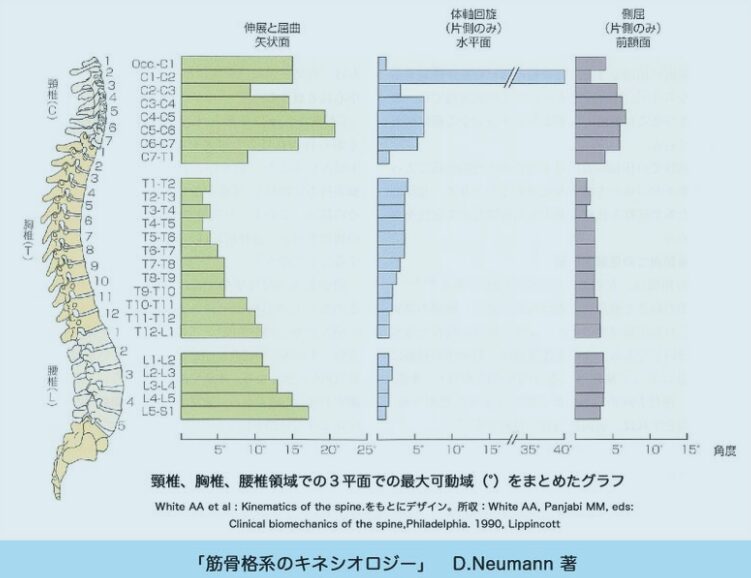

この構造から、胸椎は頸椎や腰椎と比べて可動性が低く、特に前後の屈伸(前屈・後屈)の動きが制限されています。しかし、回旋(ねじる動き)については、脊椎の中で最も大きな可動域を持っています。

胸椎の運動学:どのように動くのか?

胸椎の動きを理解することは、腰痛との関連を理解する上で非常に重要です。胸椎の主な動きには以下のようなものがあります:

- 前屈(前に曲げる): 胸椎の前屈の可動域は約20~45度程度です。

- 後屈(後ろに反る): 胸椎の後屈は約25~45度程度可能です。

- 側屈(横に曲げる): 左右それぞれ約20~40度の可動域があります。

- 回旋(ねじる): 胸椎の回旋は左右それぞれ約35~50度と、脊椎の中で最も大きな回旋動作が可能です。

これらの動きが適切に行われることで、私たちは日常生活で様々な動作を滑らかに行うことができます。しかし、現代のライフスタイル、特にデスクワークやスマートフォンの使用など、前かがみの姿勢を長時間続ける生活習慣により、胸椎の動きが制限されるケースが増えています。

胸椎の可動性低下が腰痛を引き起こすメカニズム

では、なぜ胸椎の問題が腰痛につながるのでしょうか?その主なメカニズムをご説明します。

1. 運動連鎖と代償作用

人体は一つの連鎖したシステムであり、ある部位の機能不全は他の部位に影響を及ぼします。この考え方を「運動連鎖」と呼びます。

胸椎の可動性が低下すると、その上下に位置する頸椎や腰椎が代償的に過剰に動くようになります。特に腰椎は、胸椎が十分に動かないことで、本来胸椎が担うべき動きまでも負担することになります。

例えば、体を回転させる動作を考えてみましょう。本来なら胸椎が大きく回旋するはずの動きが、胸椎の硬さによって制限されると、腰椎が過剰に回旋して代償しようとします。しかし、腰椎は解剖学的に大きな回旋には向いていないため、この代償動作が腰部への過剰な負担となり、腰痛を引き起こすのです。

研究によると、胸椎の可動性が低下している人は、腰痛のリスクが約2.5倍高まるという報告もあります(Wáng et al., 2012)。

2. 胸椎の後弯(猫背)と腰椎への影響

胸椎の過度な後弯、いわゆる「猫背」姿勢は、現代人に非常に多く見られる問題です。猫背になると、以下のような連鎖反応が起こります:

- 胸椎の後弯が強まる

- それを補うように腰椎の前弯が強まる(腰が反る)

- 腰椎に過度な圧力がかかる

- 腰部の筋肉が常に緊張状態となる

- 腰椎椎間板への負担が増大する

これらの連鎖が腰痛の原因となります。実際、2018年の研究では、姿勢改善介入を行った慢性腰痛患者の68%で症状の改善が見られたという結果が報告されています(Sahrmann et al., 2018)。

3. 横隔膜と腹圧の関連

胸椎の動きは、呼吸にも大きく関わっています。胸椎の可動性が低下すると、横隔膜の動きも制限され、適切な腹圧を維持することが難しくなります。

腹圧は腰椎を保護する重要な要素であり、その低下は腰部の安定性を損ない、腰痛につながることがわかっています(Hodges & Richardson, 1996)。つまり、胸椎の動きが悪くなることで、間接的に腰部の安定性も失われるのです。

胸椎と姿勢の深い関係

胸椎は、人間の姿勢を維持する上で極めて重要な役割を果たしています。

胸椎は姿勢の要(かなめ)

胸椎は脊椎の中央に位置し、頭部の重さを支え、腰椎への負荷を分散させる「姿勢の要」とも言える部位です。胸椎の配列が乱れると、それに伴って頭部の位置や骨盤の傾きにも変化が生じ、全身のバランスが崩れます。

2017年の研究では、胸椎の配列が理想的でない場合、身体は常に重力に対して不利な姿勢となり、エネルギー消費が増大するだけでなく、様々な筋骨格系の問題を引き起こすことが示されています(Liebenson, 2017)。

胸椎の可動性と姿勢保持筋の関係

胸椎の可動性が保たれていることは、姿勢を維持する筋肉(姿勢保持筋)の正常な機能にも不可欠です。胸椎の動きが制限されると、これらの筋肉の一部が過緊張状態になり、他の部分は弱化するというアンバランスが生じます。

特に、胸椎の可動性低下によって影響を受けやすい筋肉には、以下のようなものがあります:

- 脊柱起立筋(背中の筋肉)

- 菱形筋(肩甲骨と脊椎をつなぐ筋肉)

- 前鋸筋(肩甲骨と肋骨をつなぐ筋肉)

- 広背筋(肩甲骨と骨盤をつなぐ筋肉)

- 腹筋群(腹部の筋肉)

これらの筋肉のバランスが崩れると、姿勢の維持が困難になり、その結果として腰部への負担が増大し、腰痛につながるのです。

胸椎の動きを改善するためのアプローチ

ここまで、胸椎の問題が腰痛を引き起こすメカニズムについてご説明してきました。では、具体的にどのようなアプローチが効果的なのでしょうか?

1. 胸椎モビライゼーション

当院で行っている胸椎モビライゼーションは、胸椎の可動性を改善するための効果的な手技です。患者様の状態に合わせ適切な関節の動きの誘導により、硬くなった胸椎の動きを取り戻すことができます。

2016年の研究では、胸椎モビライゼーションを受けた慢性腰痛患者の78%で症状の改善が見られたという結果が報告されています(Bialosky et al., 2016)。

2. 姿勢改善エクササイズ

胸椎の可動性を高め、適切な姿勢を維持するためのエクササイズも非常に重要です。代表的なものとしては:

- 猫背・犬のポーズ(胸椎の前屈・後屈を促進)

- 胸椎回旋ストレッチ

- フォームローラーを使った胸椎の伸展運動

- 壁に背中をつけて行うエンジェルポーズ

これらのエクササイズを定期的に行うことで、胸椎の可動性を高め、腰痛を予防・改善することができます。

3. 日常生活での姿勢意識

日常生活での姿勢にも注意が必要です。特に以下のポイントを意識しましょう:

- デスクワーク中は30分に1回、軽い背伸びや回旋運動を行う

- スマートフォンを見るときは、首を下げるのではなく、目線の高さに持ち上げる

- 座るときは背筋を伸ばし、背もたれに腰部のサポートを入れる

- 立っているときは、胸を適度に開き、肩が前に丸まらないようにする

まとめ:胸椎と腰痛の深い関係を理解しよう

今回のブログでは、腰痛の原因が必ずしも腰そのものにあるわけではなく、胸椎の動きの問題が大きく関わっている可能性について解説しました。

当院での臨床経験からも、胸椎の動きを改善することで、長年悩まされてきた腰痛が劇的に改善するケースを数多く見てきました。腰痛でお悩みの方は、ぜひ一度、腰だけでなく姿勢全体の状態についても一会整骨院へご相談下さい。

一会整骨院では、患者様一人ひとりの状態を詳しく検査し、胸椎を含めた全身のバランスを考慮した施術を行っています。「腰だけを見る」のではなく、「体全体のつながりを見る」アプローチで、根本的な改善を目指します。

腰痛でお悩みの方、お気軽にご相談ください。当院が全力でサポートいたします。

参考文献・ジャーナル

- Brinjikji W, et al. (2015). Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol. 36(4):811-816.

- Wáng YXJ, et al. (2012). Relationship between thoracic kyphosis and lumbar lordosis in the standing position and its influence on low back pain. Spine. 37(21).

- Sahrmann S, et al. (2018). Movement system impairment syndromes of the spine and extremities. Elsevier Health Sciences.

- Hodges PW, Richardson CA. (1996). Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: a motor control evaluation of transversus abdominis. Spine. 21(22):2640-2650.

- Liebenson C. (2017). Postural correction: an integrated approach. Champaign, IL: Human Kinetics.

- Bialosky JE, et al. (2016). Spinal manipulative therapy-specific changes in pain sensitivity in individuals with low back pain. J Pain. 17(8):902-913.

- Lee DG. (2015). The Thorax: An integrated approach. Delta, BC: Diane G. Lee Physiotherapist Corporation.

- McGill SM. (2007). Low back disorders: evidence-based prevention and rehabilitation. Champaign, IL: Human Kinetics.

【要約】

腰痛の原因が胸椎の動きにある可能性を医学的に解説しています。MRIで腰椎に異常がなくても腰痛が生じることがあり、腰痛を「全身の運動連鎖における不調のサイン」と捉える考え方が主流になっています。胸椎の可動性低下は腰椎に過剰な負担をかけ、猫背姿勢は腰椎の前弯を強め、腰痛リスクを高めます。また胸椎の動きは横隔膜や姿勢保持筋にも影響し、腰部の安定性を損ないます。胸椎モビライゼーションや姿勢改善エクササイズが効果的な対策となります。

一会整骨院

〒239-0807 横須賀市根岸町5-21-38 1F右

☎046-845-9171

北久里浜駅、堀ノ内駅から車で2分。駐車場あり。完全予約制